Мечта Василия Шукшина

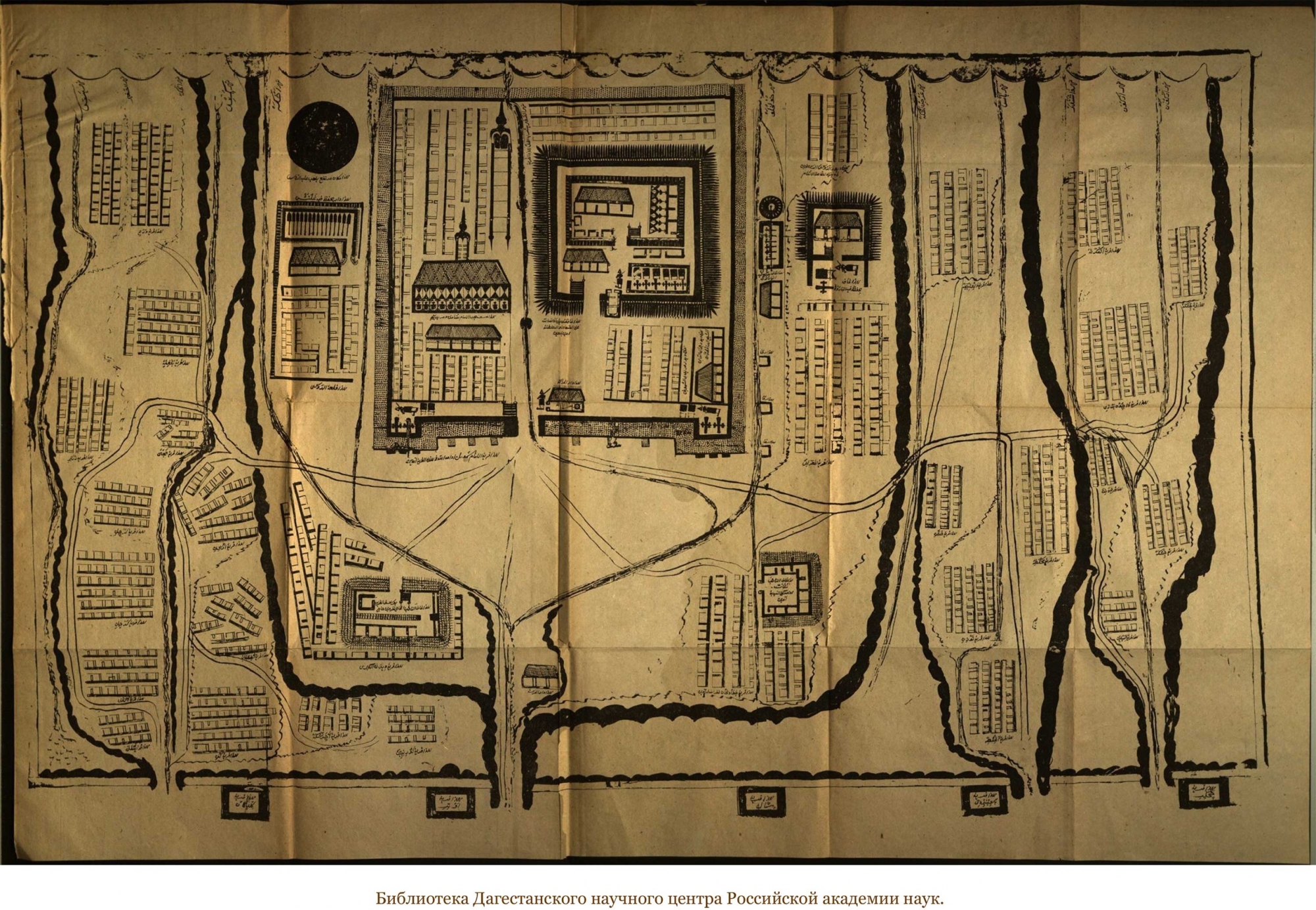

В октябре 1951 года я в числе курсантов первого курса Ейского военно-морского авиационного училища прибыл в город-герой Севастополь для прохождения практики на кораблях Черноморского флота.

Нас разместили на двух боевых кораблях, стоявших на внутреннем рейде: гвардейском крейсере «Красный Кавказ» и паруснике «Колумб» (база подводных лодок). Я в числе прочих «курсачей» попал на крейсер, где нас накормили отменной гречневой кашей с мясом и напоили чаем.

Затем дежурный офицер по «низам» (внутренним помещениям корабля) с повязкой на рукаве и здоровяк-боцман стали размещать нас в «кубриках». Профундовый, нижайшего регистра бас боцмана грохотал в тесных помещениях, и, давая нам необходимые указания, он быстро перешел от строго уставного обращения «товарищи курсанты» на покровительственное «сынки». Мы поняли, что боцман к нам расположен, не намерен измываться над нами и что он не «шкура». В благодарность мы всегда охотно исполняли все его приказания, по трапам и палубам передвигаясь не иначе как бегом, «пулей».

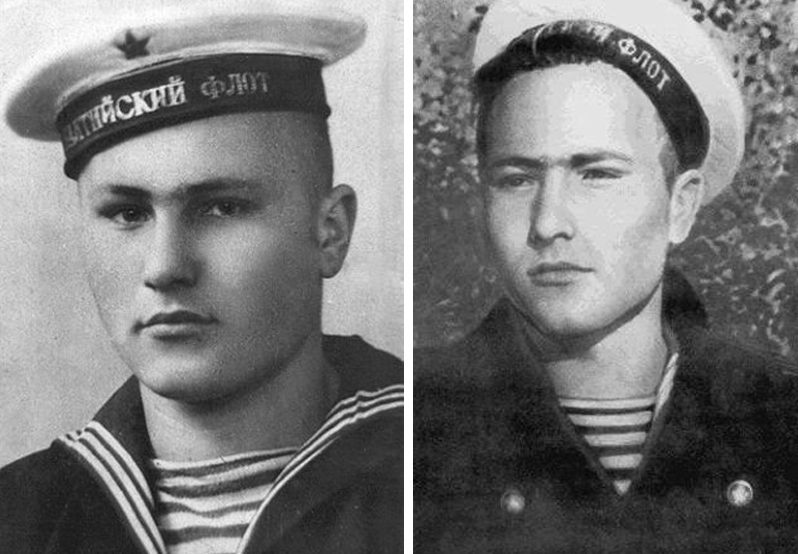

Пока я подыскивал подходящее место для подвесной койки, в кубрик по трапу спустился матрос. Некоторое время он присматривался ко мне и молча «играл скулами» (как я понял, это было его постоянной привычкой).

— Пойдем, покажу хорошее место для койки, — сказал он глуховатым голосом.

Он повел меня вглубь кубрика и показал на решетку огромного вентилятора в потолке.

— Это неплохое место, и по ночам не будет жарко…

— А шум работающего вентилятора мешать не будет? — невольно задал я вопрос, так как меня изрядно смущало соседство со столь огромным агрегатом.

— Не бойся. Эти вентиляторы бесшумные.

За время практики на крейсере я не раз убедился в справедливости его слов и сладко спал, обдуваемый, словно феном, прохладной воздушной струей в душные ночи, под долго не остывающей после жаркого дня верхней бронепалубы. На этот же вентилятор я цеплял выстиранную полосатую тельняшку и она, надуваемая теплой струей, как живая, трепыхала и колыхалась, издали напоминая человеческую фигуру.

Окончательно мы познакомились и разговорились на полубаке (носовая часть корабля, традиционное место отдыха матросов и старшин), месте нескончаемых разговоров и историй, именуемых на флоте «травлей».

Звали моего нового знакомого Василием Шукшиным (ударение на первом слоге). Мы оба не курили. Я донимал его вопросами по части устройства корабля, и он стал совершать после ужина экскурсии, давшие мне довольно много. Любопытно, что он при этом ни разу не назвал меня «салагой», тогда как у других это обидное и полупрезрительное словцо слетало с уст, причем чаще всего с уст самих «салаг», коими на корабле, бесспорно, были мы, курсанты-летчики.

Благодаря доброжелательной опеке Шукшина мое знакомство с боевым кораблем шло довольно успешно, я быстро осваивал азы морской службы, многочисленные термины и привыкал к четкому распорядку. В те далекие времена «дедовщины» не было и в помине.

Помнится, мы с Шукшиным были свидетелями такого эпизода. Командир крейсера капитан 1 ранга Максюта, проходя по палубе вдоль шкафута (средняя часть надстроек корабля), обратил внимание, что у одного из матросов БЧ-2 (артиллерийская боевая часть) в весьма плачевном состоянии «хромачи» — парадно-выходные ботинки, выдаваемые на три года. Ботинки лопнули по швам и расползлись. Максюта хмуро выслушал объяснения матроса, что те нитки, видимо, подгнили и что после первого же увольнения «расползлись»…

Командир корабля дал указание интендантской службе выдать новые, но это оказалось непросто: офицер-интендант доложил, что для этого нужно приложить рапорт и заверить подписью, ибо ботинки не отслужили положенного срока.

Максюте эта интендантская «логика» не понравилась, и он приказал выдать матросу свои офицерские ботинки, которые в то время на флот поставляла чехословацкая фирма «Батя».

После этого матрос не раз демонстрировал «по просьбе трудящихся» свои ботинки отменного качества, за что их матросы прозвали «адмиральскими», и они были предметом шуток корабельных острословов, над которыми добродушно посмеивался и сам хозяин.

Шукшин по поводу этого незначительного эпизода обронил:

— Теперь матрос будет служить не за страх, а за совесть. Такое внимание отцов-командиров не предают. За такого командира матросик пойдет и в огонь и вводу, а ботиночки те увезет в свою деревню, как дорогую память…

Помолчав, Василий добавил:

— Между прочим, российские флотоводцы и полководцы заботу о нашем брате считали первой заповедью. Почему и звали их отцами-командирами…

Каждое утро на кораблях флота драили палубу. Делали это и мы с Шукшиным. Называлось это «малой или большой приборкой». Большую приборку делали в субботу.

Палубу корабля посыпали мелким желтым песком. После чего дружно деревянными «баклашками» терли набранную как паркет дубовую палубу. Такая «паркетная», наборная палуба, положенная на броню, довольно практична, так как предохраняет от сильного нагрева на солнце металл (на других кораблях в помещениях под палубой страшная жара). Но драить ее было нелегко.

Большая субботняя приборка была изощренной, и любая самая чистоплотная хозяйка пришла бы в великое изумление от тех стараний и усилий, которые флот российский употребляет на это дело повседневно.

После того, как палуба от пропесочивания делалась «аки слеза первозданная», песок забортной водой из брандспойтов смывался, палубу терли березовыми вениками, затем «лопатили» специальными деревянными лопатами с куском резины на конце. Но и это еще не все. После окончания этой операции по команде боцмана приступали к заключительной части приборки: палубу усердно «швабрили», а затем насухо протирали ветошью из огромного клубка ниток (отходы какой-то текстильной фабрики).

Боцман не спеша проверял качество работы, заглядывал в каждый просмоленный шов и щель и, удовлетворенно крякнув и привычно расправив свои пшеничные усы, уже удаляясь, давал команду «бачковым» (от слова «бачок», в который дежурный матрос от четверки получал пищевое довольствие), следовать на камбуз за пищей.

Трудившиеся бок о бок, изрядно уставшие, мы с Шукшиным разгибали спины и показывали друг другу на руках мозоли. При этом Шукшин усмехался:

— Сегодня флотский харч мы заработали честно.

Однако я должен заметить, что иногда «большая приборка» этим не кончалась.

Здесь я должен упомянуть о некой странной лютости, пребывавшей на крейсере в качестве замполита. Фамилия его была Любченко. У Шукшина с ним были вечные трения, оканчивающиеся, как правило, не в пользу Василия.

Замполит был отнюдь не дурен собой, с правильными, почти девичьими чертами лица. Во флот он был переведен из какой-то береговой части и отличался удивительными садистскими наклонностями. На его лице навечно застыла гримаса презрительного недовольства, и он, казалось, находил особенное удовлетворение в бесконечных мелких придирках. Офицеры корабля его недолюбливали, и он, зная это, держался от них на дистанции.

И вот как-то после вышеописанной большой приборки на юте (кормовая часть палубы, где находилась кают-компания) появился замполит: Увидев его, Вася сжал скулы и прошептал: «Ну, жди теперь беды». Спускаясь в кают-компанию, Любченко картинным жестом извлек из кителя белоснежный платок и провел им по палубе. Осмотрел его. Провел еще раз и зычно крикнул:

— Боцман, вызвать курсантов и передраить палубу!

Чертыхаясь, и уже без прежней прыти, мы отправились за песком, вениками, лопатами и швабрами.

— Видел, какие фрукты водятся у нас на «коробке»— не соскучишься, — сказал Шукшин с какой-то особой грустью. — Человек — он двоякий: в нем сидит и животное начало, и общественное. Что возьмет верх в его жизни — неизвестно…

Уже тогда заметно было, что Василий пытается анализировать, многое понять в нашей «героической жизни»…

Медведица Машка

Камбуз на корабле помещался на верхней палубе, на «шкафуте». Периодически нас отсылали туда в наряд чистить картошку. Не зарастала туда и «народная тропа» Василия Шукшина, по причине все тех же стычек с замполитом. Он приходил на камбуз, вооружался острым ножом, садился на перевернутое цинковое ведро, молча и старательно принимался чистить картошку.

Предстояло начистить два огромных алюминиевых бачка, на это уходило более часа, и поэтому сама собой начиналась «травля», соленые матросские байки, анекдоты, но чаще читались стихи Есенина, Пушкина. И время начинало течь не столь нудно.

Однажды на камбуз прислали «новика» из флотского экипажа. Матрос был шустряк, приблатненный, говорливый и ужасно неприятный в общении. Он сообщил, что «загремел» на картошку потому, что высморкался на палубу, и это узрел «стервоза-боцман». Матросик долго слонялся, тянул время, затем остановился напротив Василия и ерничая спел: «На одесском на базаре шум и тарарам. Продается все, что надо: барахло и хлам…»

Потеснившись, матросику дали место. Он, неохотно усевшись, стал разглядывать нож и как бы между прочим пробурчал:

— Работа, она дураков любит…

Вот в этот момент, гремя помятым бачком, к камбузу притопала медведица Машка. Ее около года назад маленьким забавным комочком подарили в своей приезд артисты МХАТа, державшие шефство над Черноморским флотом. Встав на задние лапы, она шумно нюхала сладчайшие запахи из камбуза, заодно обнюхала каждого из нас по отдельности в надежде выманить у кого-нибудь кусок сахару или конфету.

Машку любили все без исключения, кок баловал ее лишней порцией борща или мяса, все прочие угощали сладостями. Она была светло-бурой масти, сильная, упитанная и необыкновенно дружелюбная. Кто-то научил ее бороться, и она под хохот присутствующих в вечерние часы с удовольствием предавалась этому занятию к великой радости матросов. Обычно ей без труда удавалось повергнуть противника на лопатки, после чего она непременно «целовала» его — облизывала большим красным языком.

Машка за время нахождения на корабле изрядно «очеловечилась», понимала многие слова, обожала ласку, прекрасно знала распорядок на корабле, «в лицо» знала боцмана и офицеров и беспрекословно им подчинялась.

С появлением Машки мы заметно оживились, посыпались шутки, ее дружески трепали за шерсть, густой загривок… Но далее случилось непредвиденное. Когда Машка довольно долго обнюхивала приблатненного матросика, видимо, знакомясь и запоминая его, тот, вынув изо рта сигарету, быстро приклеил ее на нос медведице. Машка попятилась, села на задние лапы, а передними прикрылась. В глазах ее проступили боль и недоумение. Затем она взревела так страшно, что матрос-обидчик пулей вылетел из камбуза. Машка бросилась его догонять. От разъяренной медведицы матросика спас боцман. Увидев погоню, он бросил на голову медведицы мокрую матросскую робу. Машка остановилась и вдруг на наших глазах, выпустив громадные когти, в мгновение ока превратила прочнейшую робу в жалкие лохмотья. «Вот она, проснувшаяся медвежья сила,»- говорил потом Шукшин. Матросик же в величайшем страхе стремглав добежал до башни главного калибра и, проворно вскарабкавшись по металлическим скобам, скрылся.

Несколько дней ему носили туда пищу, так как Машка, имевшая необыкновенно острое чутье, едва почуяв запах обидчика, мчалась к нему учинить расправу. Дабы избежать беды, боцман доложил об инциденте с

Машкой командиру корабля, и тот немедленно списал его на берег во флотский экипаж. Машка же, обследовав корабль, скоро успокоилась, поняв, что обидчика более нет, к ней вновь вернулось ее прежнее дружелюбие.

Корабль

Гвардейский крейсер «Красный Кавказ» был заслуженным ветераном Черноморского флота. Ровесником ему был однотипный крейсер «Красный Крым», который киношники использовали для киносъемок в качестве легендарного «Варяга», приставив к нему бутафорскую трубу. Крейсер, слегка дымя, располагался неподалеку, и мы с Шукшиным его разглядывали в стереотрубу.

В глубине севастопольской бухты на своих бочках стоял другой корабль — линкор «Новороссийск» (бывший «Джулио Чезаре» — «Юлий Цезарь»), доставшийся нам после раздела итальянского флота между союзниками и победителями во Второй мировой войне. Он обладал самым крупным главным калибром и являл собою внушительное зрелище. Впоследствии его подорвали итальянские подводные диверсанты князя Боргезе (по одной из последних версий).

Василий посоветовал мне побывать на «Новороссийске».

Пишу обо всем этом исключительно потому, что по каким-то неизвестным причинам Шукшин так и не написал ни одного рассказа о нашем флоте, почти ни разу не обмолвился печатно о своей службе на крейсере «Красный Кавказ».

В этом кроется, возможно, одна из загадок его творчества. Впрочем, ему был отпущен короткий век, и, наверно, он просто не успел…

Положенное по корабельному распорядку «личное время» в вечерние часы мы проводили в долгих разговорах и в прогулках по кораблю. При этом Василий мимоходом наставлял:

— Запомни морское правило — на все, что покрашено масляной краской, становиться ногами запрещено. (В этот момент я вышагивал по крашенному шаровой краской кожуху, проложенному по всему борту у лееров, под ними лежали трубопроводы для забортной воды.)

— Боцман узрит, схлопочешь наряд вне очереди — гальюн драить.

От войны на корабле осталось много ран. Часть кормы была приварена от лидера «Червона Украина», на котором Сталин любил в тридцатые годы прогуляться в отпуск на родной Кавказ (немецкий летчик-пикировщик ухитрился угодить бомбой прямо в трубу). Вдоль бортов и даже на фок-мачте было множество пробоин от осколков авиабомб и снарядов, тщательно заваренных и с надписями красным суриком вроде следующих: «Этим осколком 27 сентября 1941 года был убит старшина 2 статьи И.Петров».

Всякий раз, когда корабль становился на капремонт и его заново красили, все надписи на пробоинах аккуратно возобновляли. И, надо сказать, чтение их потрясало.

Я спросил, остался ли на корабле кто-нибудь из тех, кто был на борту крейсера в войну? Василий ответил утвердительно:

— Например, наш боцман, который так любит вас, летчиков. — Шукшин усмехнулся, искоса взглянув на меня. — Это у него с войны. Крейсер не был потоплен благодаря поддержке с воздуха. А возможностей отправиться на дно у него было множество. Авиабомбой у крейсера была отбита корма, и его не дали добить авиаторы. Авиация в общем не раз спасала нашего красавца… Впрочем, если хочешь узнать о тех событиях более подробно, порасспрашивай боцмана. Он рассказывать любит.

Вскоре мы побывали в «царстве боцмана», в его баталерке в носовой части корабля. Там было все заставлено банками с суриком, обрывками якорных цепей и множеством всевозможных вещей, необходимых ему по должности.

Боцман имел слабость к выпивке, которая выдавала его красным цветом лица и пунцовым носом. Но меру он знал, и ему прощали. Действительно, о войне он начал рассказывать охотно, грохоча своим басом:

— И я, и корабль — стареем. Сейчас уже на скорости в 16 узлов корпус начинает деформироваться. А когда-то был красавец!.. Его строили на деньги от «монопольной торговли водкой». Но достраивали в 1930-м. Поэтому весь противоминный калибр крейсера составляют итальянские «двухстволки» с их оптикой, но переделанные на центральное управление огнем.

Когда высаживали десант в Феодосии, корабль вплотную подошел к стенке, под кинжальным огнем. На какое-то время орудийным огнем мы их подавили и успели высадить десант. Прямо на набережную...

Когда высаживали десант в Феодосии, корабль вплотную подошел к стенке, под кинжальным огнем. На какое-то время орудийным огнем мы их подавили и успели высадить десант. Прямо на набережную Феодосии. Кругом все простреливается. Шквал огня с той и другой стороны. С той и другой стороны упорство и ярость. II, уж поверьте, на кино это мало походило. Бой десанта штука страшная… Некоторые сходили с ума во время боя.

Наслушавшись рассказов боцмана, мы некоторое время бродили по верхней палубе, смотрели на огни города, и хотя Василий Шукшин был великий молчун, нам не было скучно…

Однажды он показал мне свой «заветный уголок» на корабле, где ему никто не мешал и где он мог спокойно отдаваться чтению или написанию писем в Сростки. Проникнуть к нему было непросто: нужно было по узкой трубе, по железным скобам спуститься до самой нижней палубы.

Тогда же он признался мне, что мечтает поступить в институт кинематографии на сценарный факультет и что уже написал несколько сценариев из деревенской жизни. Главная трудность у сценариста, считал он, выписывание человеческих характеров без лжи, без прикрас, так как каждый человек — это «потрясающий космос'»…

Но скоро уединение будущего писателя привлекло внимание вездесущего замполита, который почему-то решил, что матрос Шукшин пишет анонимки. И страшно невзлюбил его. Придирки, отчитывания перед строем, наряды вне очереди отравляли жизнь. Стараниями замполита обещанный отпуск к матери отодвинулся на неопределенное время. У Василия стал болеть желудок (видимо, на почве стресса), врачи определили «острый гастрит», который скоро перешел в язву. Эта болезнь и стала причиной демобилизации радиста Шукшина на год раньше срока, в 1953 году (призван он был в 1949-м).

Морская библиотека

Вскоре крейсер «Красный Кавказ» снялся с бочек, осторожно и медленно вошел в тесную Кильен-бухту, не спеша ошвартовался «у стенки». Город Севастополь стал много ближе, троллейбусы проходили совсем рядом, но в увольнение курсантов отпускали редко. Мы «оморячивались», и каждый день недели был расписан по минутам. Морское дело не было скучным: мы быстро освоили флажковую сигнализацию, азбуку, артиллерийское вооружение и морские узлы…

Вечером после ужина шли на полубак, садились под стволами орудий и, поглядывая на беззвучно мерцавшие огни города, тихо беседовали. Тихо, но не всегда мирно.

— На деревенскую осеннюю рыбалочку бы податься. Голавли должны клевать, ну, и окунечки, и плотвичка, — начинал он исподволь, видимо, прикидывая, когда ему «светит» отпуск к матери.

Василий часто употреблял слова: «вы, городские» или «мы, деревенские». Может быть, даже слишком часто… Сравнивал жизнь в деревне и жизнь в городе. Получалась грустная, безрадостная картина.

От него я впервые узнал, что колхозникам запрещено держать лошадей, что колхозники работают «за палочки» в ведомости, а главное, сельский житель не имеет паспорта, по сути, закрепощен.

Далее выяснилось, что Шукшин окончил только школу-семилетку, а для поступления в институт кинематографии необходим аттестат зрелости. Ощущение своей непригодности из-за «необразованности» сильно отравляло ему жизнь. Видно было, что к этой своей болевой точке он обращался часто, тем усугубляя свои муки.

«Деревенскую тему» Шукшина я тогда не любил и поэтому норовил «сменить пластинку». Однажды я ошарашил его вопросом:

— Ты роман Джека Лондона «Мартин Идеи» читал?

— Нет, а что?

— Обязательно прочти и запишись в Севастопольскую библиотеку. Для большинства людей жизнь повернута отнюдь не главным входом. Поэтому коль поставил цель, рассчитывай только на свои силы, волю и собственный талант! (Фраза была излишне нравоучительная, и Вася поежился.)

Далее по его просьбе я подробно пересказал содержание романа о моряке Мартине Идене, ставшем известным писателем. Печальный конец романа я намеренно опустил.

Шукшин слушал меня не перебивая, играл желваками и смотрел на отражения в воде. (До сей поры я ношу в себе уверенность, что книга Джека Лондона сыграла большую роль в жизни Василия Шукшина.) Он попросил меня составить список рекомендуемых книг, что я и сделал, поместив туда Сервантеса, особо любимого мной Стендаля, Паустовского, Шолохова (подчеркнул особо), Бернарда Шоу, Льва Толстого, Федора Достоевского (тогда он официально считался в брошюрах общества «Знание» и у критика Ермилова «реакционнейшим писателем»). Замыкал длинный список «Золотой теленок» Ильфа и Петрова.

Василий внимательно прочел список и, дойдя до фамилии Толстого, фыркнул: «Ты уж дураков-то из нас не делай. Кое-что мы все же почитывали». Я поспешил сказать, что упомянул на всякий случай, боясь пропустить.

В ближайшее воскресенье нам удалось вместе отправиться в увольнение, зайти в Морскую библиотеку и посмотреть город. В те годы Морская библиотека располагалась рядом со сквером на улице Ленина, близ того места, где стоял дом писателя Станюковича, автора знаменитых «Морских рассказов» (во время войны дом был разрушен). Нас встретила молодая красивая библиотекарша Евгения Матвеевна Шварц.

Она приветливо и внимательно выслушала Шукшина, посмотрела список рекомендованной мной литературы, завязала разговор, что-то дописала в списке, все время называя нас «молодые люди». И так это у нее получалось мило, доброжелательно. Потом она попросила нас немного подождать и ушла в соседнюю комнату.

Народу почти не было, и Василий с жадным интересом разглядывал в книжных шкафах переплеты старинных изданий. Глубоко посаженные глаза его засветились внутренним светом. Было видно, что ему сразу стало здесь уютно, как среди добрых друзей.

Покинули мы библиотеку с «Мартином Иденом» на руках, Стендалем, еще какими-то расчудесными книгами… Я невольно обратил внимание, как бережно и любовно Шукшин держит книгу: поглаживает ее, перелистывает аккуратно. Читал он очень внимательно, вдумчиво и медленно. Охотно оживленно принимался обсуждать прочитанное, суждения его были глубоки, оригинальны, взвешены. Особенно он оживлялся, если узнавал что-то новое, существенное, верно подмеченное и хорошо, точно описанное.

Промахи писателей, фальшь, неточности он видел как опытнейший литератор. Гербертом Уэллсом он так и не заинтересовался. Фантазии его не увлекали. По сравнению с Жюль Верном Уэллс, считал он, в чем-то проигрывает.

Мастерство Шолохова признавалось Шукшиным как очень высокое, и он, вероятно, не предполагал, что когда-нибудь встретится с ним в Вешках…

Из западных писателей, точнее из французских классиков, он особо выделял Рабле. «Гаргантюа и Пантагрюэль» он прочел несколько раз, проникаясь искрометным народным юмором этого произведения. Возможно, чтение бессмертного Француз Рабле помогло впоследствии Шукшину в написании великолепной сатирической сказки «До третьих петухов», на мой взгляд, вещи, до которой не поднялся никто из современных писателей. Вне всякого сомнения, он обдумывал сюжет этот не один год.

— Тебе не кажется, — сказал он мне однажды, — что после революции нас, русских, норовят куда-то задвинуть. И все хотят нами править, начиная от местной чиновничьей шушеры и до самого верха. В нас подавлено что-то очень важное, не то историческая гордость, не то еще что-то…

Работники торговой сети, или «торгаши», были для него кровососами сел и городов, создателями искусственного дефицита, людьми самой мерзкой породы — жестокой и немилосердной. Он признавался, что часто теряется перед их грубостью, сплоченностью с милицией и местной властью, их несокрушимостью, перед их презрением к простым труженикам. На мой взгляд, Шукшин позднее в своих рассказах очень верно изобразил их психологию, стереотип поведения.

Однажды, случайно, я узнал поразивший меня факт — в Боткинской больнице на станции переливания крови не зафиксировано ни одного случая сдачи крови от продавцов. Как тут не вспомнить было Василия Макаровича!

После библиотеки мы отправились на «Исторку» (Исторический бульвар). Там играл духовой оркестр. На открытой площадке, окруженной зелеными акациями, танцевали пары. К «танцулькам» Василий был равнодушен, так как танцевать не умел. Некоторое время мы потолкались у входа, наблюдая, как «два пола протирают третий» (острота, брошенная им как бы нечаянно), после чего «отчалили» и побрели дальше.

На четвертом бастионе, там, где в 1854 году сражался русский офицер Лев Толстой, мы долго разглядывали старинные корабельные пушки, снятые с парусных кораблей, плетеные туры, толстенные старые канаты, служившие своеобразными щитами от штуцерных пуль и ядер. Василий сосредоточенно и долго молчал, затем шумно выдохнул:

— Да-а, наша история. Трудненько здесь пришлось нашим дедам. И Севастополь пришлось-таки оставить… Царю-то, чай, ох как больно было переморщить этот позор…

Мы еще долго бродили по Севастополю. Всюду были видны следы недавних боев: стены полуразрушенных домов, на «Исторке» кованая железная изгородь с рваными «укусами» от пуль, на Приморском парке у моря под декоративным каменным мостом железная дверь с полустертой немецкой надписью.

Но восстановление и строительство города шло интенсивно. Русские здоровущие девахи, до глаз закутанные в выцветшие от солнца платки, ручными пилами пилили огромные блоки инкерманского камня, превращая его в облицовочные плиты. Белая известковая пыль повсюду витала в воздухе. Новые дома в два-три этажа казались сказочно уютными, а сам город постепенно как бы начинал напоминать Зурбаган Александра Грина…

Возвратившись на корабль, мы, согласно уставу, отдали честь военно-морскому флагу на корме и бодро зашагали по палубе. Нас встретила медведица Машка. Василий сдвинул бескозырку на затылок, присел на корточки и угостил ее ирисками. Машка, глядя умнющими глазами, преданно улеглась у наших ног.

Любопытно, что в таких случаях Шукшин подолгу мог беседовать со зверем, и Машка ему внимала! Тоскуя глазами, он тихо и доверительно говорил ей, что им бы сейчас обоим в лес. Корабль, дескать, это порождение человеческого, непонятного ей разума, не для нее. И медведица слушала его голос, как завороженная…

— Лес — он не то, что человеческое счастье, — говорил он ей, — лес для всех одинаков…

Василий медленно поднялся, взял с палубы книги.

— Ну, бывай! — И не оглядываясь, направился к трапу. Ему не терпелось до начала вахты побыть наедине с книгами…

Последняя встреча

Мы с Василием встречались почти каждый вечер после семи. Эти визиты не остались незамеченными, курсант грузин Важа Сихарулидзе как-то спросил без обиняков: «К тебе опять старшина второй статьи пришел. Чего он к тебе похаживает, земляк, что ли?»

— Нет. Он меня «оморячивает»… Договаривались встретиться…

Особо дружескими наши отношения назвать было нельзя. Но Василию я был интересен, видимо, по такой причине. Прозвище (которые имели у нас многие) я имел «интеллигент», хотя без какого-нибудь оттенка иронии. На вечерах самодеятельности играл на скрипке, к тому же не курил и не сквернословил. Знал неплохо литературу и наизусть всего «Онегина» Пушкина и «Демона» Лермонтова. На вопрос Василия, когда я ухитрился выучить эти поэмы, коротко пояснил, что, стоя дневальным в ночное время с палашем на боку у тумбочки, и, дабы не заснуть, заучивал целые страницы. Заснувшего же дневального ждала неминуемая кара: «гауптическая вахта» (курсантское словечко), или попросту — гауптвахта «на полную железку». Память у меня была неплохая…

Много позже я прочел статью Шукшина «Монолог на лестнице». Написана она была в 1973 году, когда он уже был зрелым мастером. В этой статье он сам себе задает вопрос: «Что есть интеллигентный человек?»

«Начнем с того, что явление это — интеллигентный человек — редкое. Это — неспокойная совесть, ум, горький разлад с самим собой из-за проклятого вопроса «что есть правда?», гордость… И — сострадание судьбе народа. Неизбежное, мучительное. Если все это в одном человеке — он интеллигент. Но и это не все. Интеллигент знает, что интеллигентность — не самоцель. Конечно же, дело не в шляпе…»

Несмотря на курсантское прозвище, я мало соответствовал тогда емкому определению Шукшина, но нам было о чем поговорить, тем более потому, что он когда-то тоже хотел стать летчиком и даже ездил поступать в авиационное училище. А еще, возможно, потому, что я любил математику. Шукшин однажды застал меня за решением задачи на уравнение с тремя неизвестными из задачника для поступающих в вузы.

— А ты талант, Каштанка, — сказал он с нескрываемым интересом, — словно семечки лузгаешь. Для меня же математика, особливо тригонометрия — темный лес в безлунную ночь…

Уже тогда он, как мне помнится, решил закончить десятилетку и обзавелся необходимыми учебниками.

Попробую ответить еще на один вопрос полегче: «Почему мне так запомнился старшина второй статьи Василий Шукшин, молчаливый, сосредоточенный на чем-то своем русский паренек?» Пожалуй, более потому, что был он первым в моей жизни настоящим моряком, который очень доходчиво и толково рассказал о крейсере и морской науке, к коей я испытывал великий интерес и уважение.

— Постигай, пригодится, — говорил он, довольно улыбаясь, после того, как мы облазили просторное машинное отделение крейсера, — тебе офицерские погоны всю жизнь носить…

Но в хорошем расположении духа он бывал редко. Чувствовалось, что его что-то угнетает. Лишь из книги «Статьи и воспоминания о Василии Шукшине» (Новосибирск, 1989) я узнал, что его отец был репрессирован ОГПУ в 1933 году совсем молодым и сгинул.

Василий, оказывается, долгое время был записан под фамилией Попов (фамилия деда), и только потом взял фамилию отца…

О родной деревне Сростки на Алтае говорил редко. Только однажды, сидя на полубаке в застегнутом на все пуговицы черном бушлате, засунув руки в карманы робы, закрыв глаза, пропел:

«Есть дорога по Чуйскому тракту, много ездит по ней шоферов. Был один там отчаянный шофер, Звали Колька его Снегирев…»

Помолчал, вздохнул тяжело и сказал глухим голосом:

— Этот Чуйский тракт проходит рядом с моей деревней. И этот Колька Снегирев, что крутил баранку на грузовичке АМО, видно, был из наших мест…

Вскоре моя морская практика на Черном море кончилась и я поехал в отпуск на Урал в Пермь, к матери и брату Глебу.

Перед тем как оставить корабль, мы дружески распрощались с Василием Шукшиным. Поговорить нам больше не довелось…

Впервые я увидел его на экране в фильме «Золотой эшелон». В титрах промелькнула редкая фамилия Шукшин. И несмотря на то, что в фильме он был Андрей Низовцев и щеголял в превосходно сшитой офицерской шинели, был хорошо узнаваем. Однако талант актера Шукшина я признал после фильма «Два Федора» (1959 г.) и от души порадовался за него.

Затем Василий Шукшин стал печататься в журналах «Смена», «Сибирские огни», у Твардовского в «Новом мире». Вышли первые сборники его рассказов.

О Шукшине заговорили как об актере, а спустя некоторое время и как о писателе, далеко не сразу. Правды ради отмечу, что первыми полюбили и признали его как большого писателя миллионы русских читателей. Критики-профессионалы отнеслись к нему свысока. Слегка хвалили, но больше ругали за «корявый стиль», за странных «героев-чудиков», за «бытовизм» (при этом не раскрывая, что значит этот термин) и за многое другое…

В фильме «У озера» (1968 г.) есть эпизод, где Василий Черных, чью роль исполнял Василий Шукшин, ведет в библиотеке разговор о литературе. Он пронзительно напомнил мне матроса Шукшина с крейсера «Красный Кавказ», ведущего разговор о книгах. Его жест: любовное прикосновение и поглаживание ладонью книги. И при этом светлая, теплая, совершенно особенная улыбка, которую невозможно «сыграть»…

Казалось, к нему пришла заслуженная слава, уважение. Раздвинулись горизонты его творчества.

Но, как говорится в народе: «Слава из одного города идет, да не одни вести несет». Осенью 1974 года, после моего перевода в Москву (чему способствовал генерал-полковник авиации А.И. Покрышкин), купив в киоске «Литературную газету», развернул, а там рассказ «Кляуза» Шукшина с подзаголовком «Опыт документального рассказа». Читал уже в вагоне метро и был потрясен изображением неприглядной правды, которую мы, русские, чаще всего стараемся не замечать, но которая так часто «секет» нас в жизни. Это был рассказ о хамстве и унижении человеческого достоинства. Поводом к написанию «рассказа» в «Литературку» послужил вроде бы незначительный эпизод, под пером выдающегося писателя выросший до трагического символа. Печально, что хам у нас царствует и издевается над нами…

Поняв, что он бессилен перед административным хамством, Шукшин пишет: «Не знаю, что такое со мной случилось, но я вдруг почувствовал, что — все, конец. Какой «конец», чему «конец», не пойму, не знаю и теперь, но предчувствие какого-то очень простого, тупого конца было отчетливое».

Из этой публикации с болью в сердце я узнал, что Василий серьезно болен и что как простой смертный он уязвим пуще прежнего, несмотря на всю свою славу…

Лев Вяткин